(2024.06.09公開)

公文堂書店は鎌倉で一番大きな老舗古書店だ。豊かな文化の土壌を持つ鎌倉ならではの貴重な書籍や資料がここに集まってくる。3代目店主の原知子さんは、店の存続の危機に際して「この場所を無くしてはいけない」という思いから帰郷し店を引き継いだ。今回は原さんに、表からは見えにくい古書店の日常と、その役割について聞く。紙の本の発行が減少し、また積極的に捨てられゆく今、文化継承の場としての古書店の意義が見えてきた。

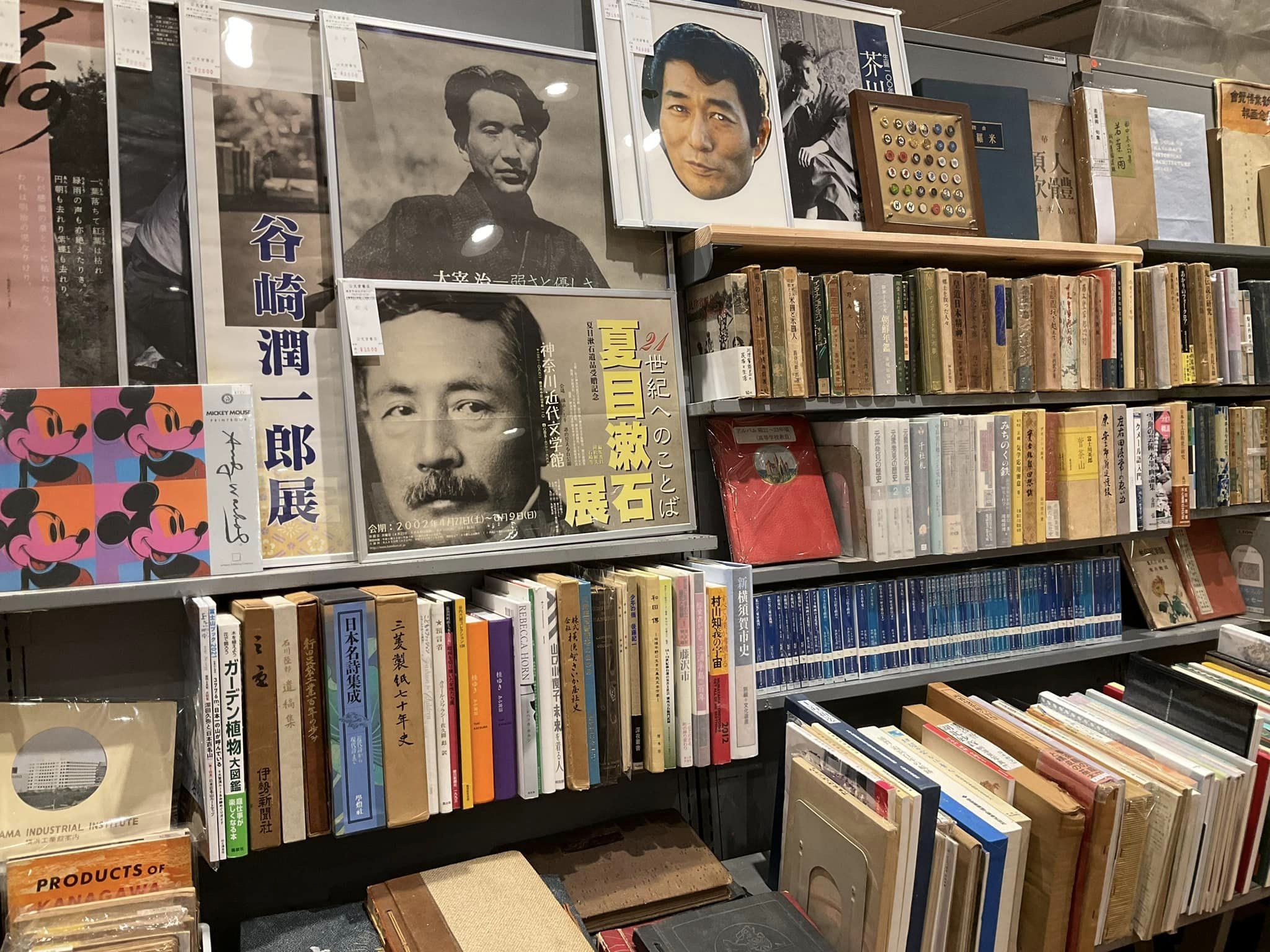

公文堂書店

———まずは公文堂書店について教えてください。鎌倉で一番大きく古い古書店ということで。

昭和15年に私の大叔父だった人が創業して、後に初代の甥に当たる私の父が引き継ぎ、さらに私が継ぎました。私の子供の頃は鎌倉にも10軒以上古本屋があったんですけれど、今は4軒しかなくて、その中でも2代以上続いてる古本屋はうちだけです。古本屋は食べていくのが大変な仕事なので、あまり親がすすめないのかもしれません(笑)。

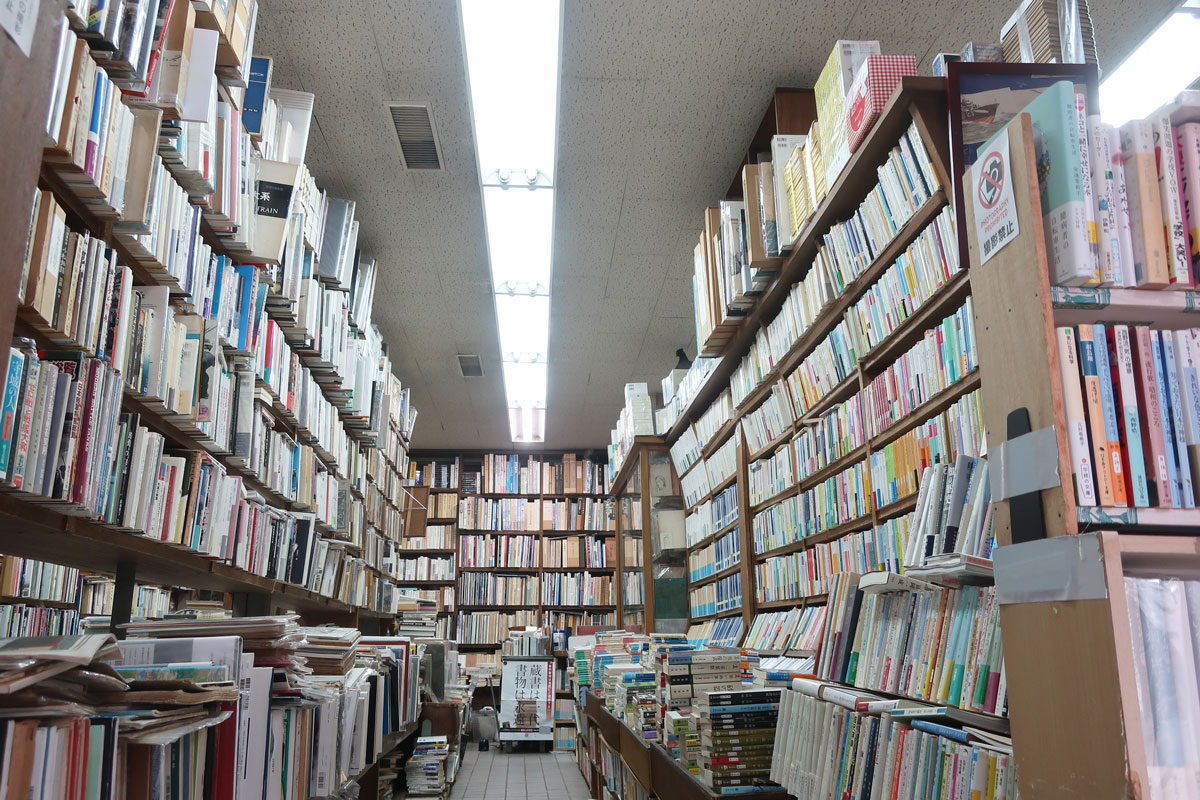

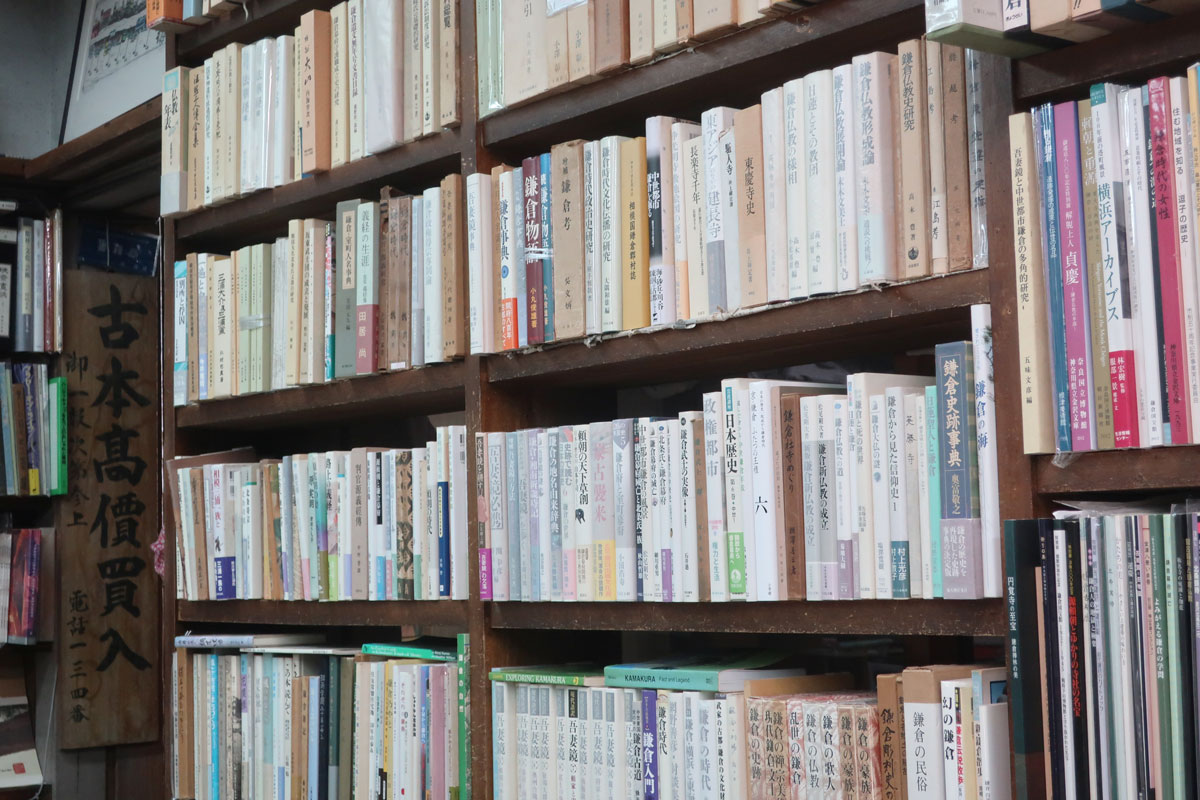

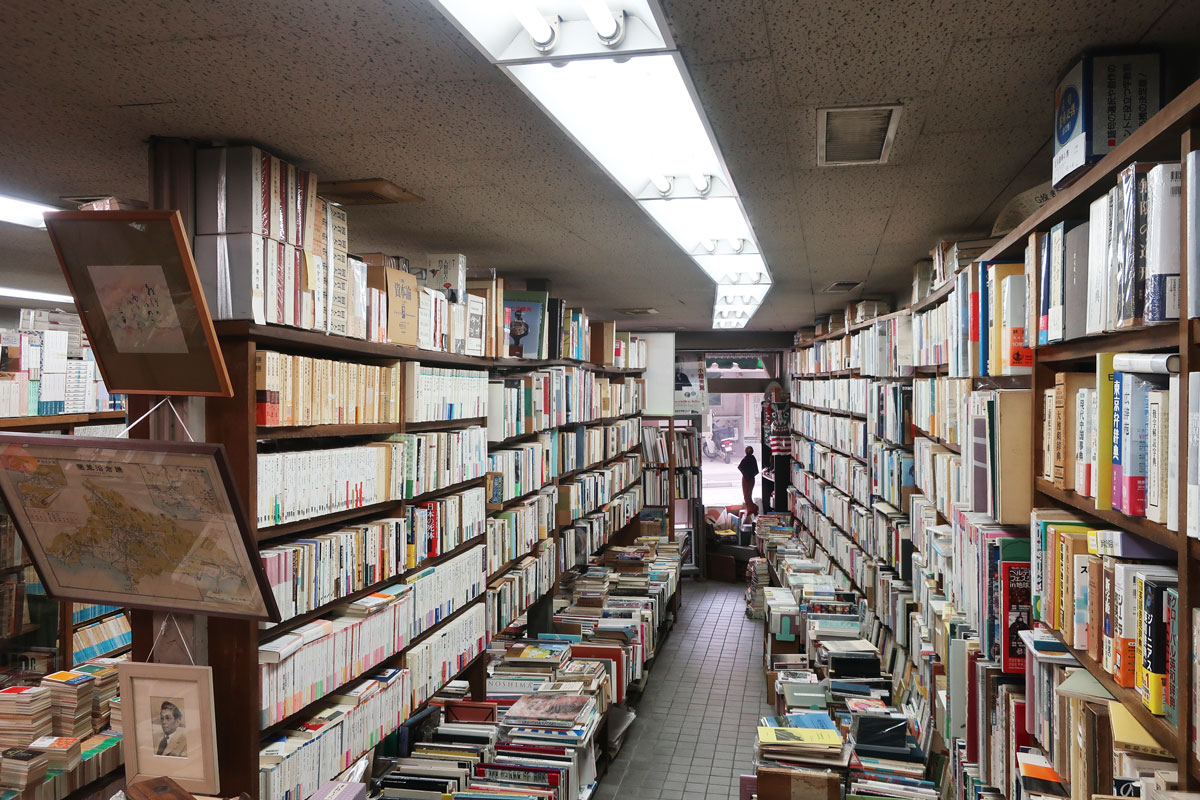

店と倉庫の在庫を合わせると5万冊ぐらいでしょうか。おそらく鎌倉関係のものはうちが一番多く扱っていると思います。古本屋は専門を持っていた方が強いんですけれど、うちは逆に広いジャンルを扱って、どんな人が来ても何か一冊でも面白いものが見つかったり、新しい発見ができることを意識しています。新刊屋さんにふらっと立ち寄る感覚で来られるお客様が多いのでそういう棚作りを心がけています。

鎌倉関連の書籍が並ぶ棚

マッチ箱のコレクションのようなユニークなものも

———マッチ箱がファイリングされたものなど、いわゆる書籍とは違うものも扱われているんですね。

古本屋はスクラップブックとか、地図とか、古い観光案内とか、資料になる紙のものだったら大体何でも値段をつけて売るんです。

古本屋は実は売るよりも買うことの方が重要なんです。お客様が売りにくるもの、お宅に伺って買うもの、あとは古書業界にとっては、業者の市場の存在も大きいです。例えばうちはアダルトはやらないし、古典籍も専門外なので、そういったものがお客様から入ってきたら市場に出して、価値が分かる本屋に買ってもらいます。そうやって本は巡っていくんです。

うちはどちらかと言えば買取が多く、やっぱり何十年もやっているのが看板になって、いい本、古い本を譲ってくださる方が多いと思います。初代と父の築いた信頼という遺産でやっていけていると実感しています。

———古書店の日常はどんな感じなのでしょう。

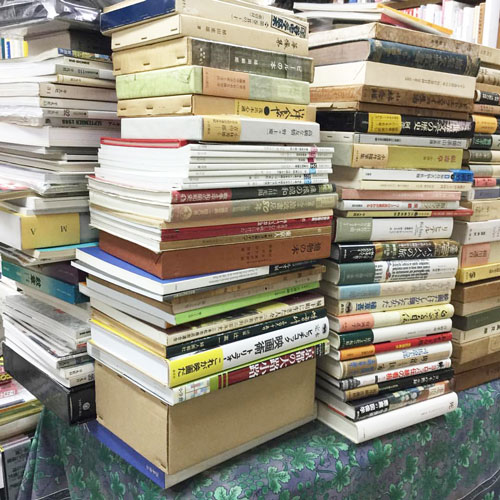

私の場合、平日の午前中は店は人に任せて、倉庫で本の整理をするか、お客様のところに本を買いに行くかのどちらかです。

午後は店に出て調べものをしたり、本に値段をつけたり、ネット販売の登録をしたり、値札を作ったり本の掃除は他の人にお願いして、そういった作業をしながら店番をして、18:00には店を閉めて、その日に処理できなかったものがあったら残って片付けます。大体一日はそんな感じでしょうか。結構体力のいる仕事ですし、地味に忙しいんですよ。

週に2回は買い付けと、自店の物を売りに行くのも兼ねて神奈川と東京の市場に行きます。あとは2ヵ月に1回、古本屋が集まる催事での販売があります。

東京は神田にて古書店が合同で行う即売会・ぐろりや会に定期的に参加

———限られた時間で大量の本に向き合うと思いますが、値付けはどのようにされるのですか。

買取ですと、私の場合大ざっぱに言うと、本に対してまずベースの売値があって、すぐ売れる本ほど買値の割合が高く、なかなか売れないだろうものはその割合が下がる。ものすごく価値がある本はものすごくいい割合で買う。これは売りたくないなと思う本もしょっちゅうです。

もちろん本の相場を調べることもありますけれど、お客さんの前で一冊一冊調べているわけにもいかないので、基本的にはその場で知識と照らし合わせて判断していきます。

私達は普段市場に行くと何万冊という本を見るので、それで今はこの辺が流行かな、このジャンルは今値段が上がっているね、この前ドラマがあったからこれに問い合わせが来たよ、などと古本屋同士で情報交換をしたり、知識を得たりするんです。Amazonやヤフオクだけでやっているネット専門店の人に話を聞くと、特に今の流行が分かったりします。

———学生時代のことをお聞きしますね。京都造形芸術大学(現:京都芸術大学)で一番印象に残っていることはありますか。

小さい頃から本ばかり読んでいたのですが、絵を観るのも好きだったし、映画もよく観ていたし、芸術関係も面白いかもしれないなと。あとは高校生の時から旅が好きで、京都には何度か訪れていて憧れもあったんです。

どちらかというと私は一般教養に興味があって、取れるものはみんな取るという感じで、単位とは関係ないものまで受講していました。あの頃の京都造形芸術大学は学生数が500人くらいしかいない小さな学校だったので、先生方との距離も近く、他コースの人とも思いがけない交流があって刺激をたくさん受けました。

能のサークルにも入っていて、今思うとサークル活動を一番熱心にやっていたかもしれません。能は、歴史の知識、和歌の知識、古典文学の知識、身体の知識、いろんなものが重なっているのが面白かったんです。

結局、古本屋はどんなジャンルのことも知っていないと本も分からないし、お客さんとも話せないので、大学でいろんなことを教えてもらえたのは本当に今の商売に役立っていると思います。

———大学を卒業されて、そのまますぐにお店を引き継がれたのですか。

大学を卒業してからの20代は関西で暮らしていたんですけれど、30歳手前ぐらいのときにうちの父の実家の仕事の方が忙しくなって、店売りをやめようかと言い出したんです。その時に、この店を無くすのはもったいないと強く意識しました。

京都でも、旅先でも、あちこち古本屋を回って、うちの店はかなり特殊だなと感じていました。お客様にも仕入れにもすごく恵まれているし、こんな大きな規模のお店が鎌倉から無くなったら、自分が客だったら困るぞ、と。子供の頃からずっと店が忙しいときには帰省してまで手伝いをしていましたので、じゃあ私がやるか、と決めたんです。

町に古本屋がないと本は捨てられてしまいます。古本屋を思い出してくれるから本を売ろうという人がいて、古本屋が無くなったら貴重な本や、後に残したい本がどんどん捨てられてしまうことに恐怖感もありました。

———業務の中で一番やりがいを感じる時は?

お客様が「この本探してたんだよ」と言って買ってくださるときでしょうか。結局、誰かの本を必要な人に繋げることが古本屋の仕事だと私は思っているんです。それは今日かもしれないし、明日かもしれないし、いろんな人の手を伝って100年後かもしれない。それがうまくいっているところが目の前で見えるときが嬉しいです。

まとまった蔵書も価値あるものだけれど、それを崩して、分散させて、また次のところで誰かの本棚が出来上がるのは、そこまでは滅多に見られませんけれど、考えると楽しいですね。

なので自分が嫌いなものでも扱いますし、選別の過程で捨てざるを得ない本もたくさんありますけれど、でもやっぱり、次世代に本を残したいという目はどこかに商売度外視で持っていようと思っています。

———逆に古書店ならではの大変さ、苦労を教えてください。

肉体労働ですかね、特に腰が……、パソコンを使うことも多いので、目、肩、腰です。

あとは買い取りのときにお客様の満足のいく金額にならないこともあって、そういうときはなかなか辛いですよね。昔高かった本もものすごく値段が下がっていたりするので。

今はこだわりを持って本を集めるという人も減っていますし、とにかく物を持たない方が増えているんですよ。本当に断捨離なんて言葉、勘弁してくれって思います(笑)。

鎌倉の古い地図や絵葉書

———今の時代に価値が上がっているものは? 写真集などヴィジュアルのものは強い印象ですが。

国外にお客様がいるジャンルですね。特に外地のもの、満州とか、台湾とか朝鮮とか、日本統治下の時のものが。

作家にもよりますが、やっぱり文学が今厳しいですね。今は新刊も発行部数が少ないでしょう? だからこれからどんどん古本屋はやりにくくなっていくと思います。本が出ないことには我々も打つ球が無くなってしまいますから。

電子書籍のことははあんまり考えないようにしてるんですけれど、紙の本はきっと100年後も読めるんです。ただ、電子のものが100年後読めるかといえば、多分無理だと思うんです。皆さんも紙の本を買って次世代に残してください。

———芸術大学の学生だと、将来古書店や独立系書店を新たに立ち上げたい方は少なくないと思うんです。そういった方に対してアドバイスをいただけますか。

まず、金勘定ができるようになってから商売をした方がいいと思います。一冊売って利益がいくら出るのかちゃんと考えないと、おしゃれに本を展示して食っていけるものではありません。金勘定と好きな本を天秤にかけてバランスよくやれるのが理想です。

あとは何か武器があるといいですよね、うちであれば圧倒的な物量が武器なわけですけれど、誰にも負けない知識を持つとか、他の店ではできない対応をするとか、なかなか仕入れられないものを置くとか、あるいはそういう人が集まって店をするとか。成功してる人を真似するのではなくて、というか成功している人なんているのか? という気もしますけれど……。

うちはオールドスタイルなのですが、みんな結局、実店舗、ネット、目録、催事、イベントなどをやって、自分の一番やりたいことを守るという感じだと思います。

今はネット販売だけの古本屋が増えています。でも、やっぱり店売りでしか味わえない、お客さんの手に届けたという実感があるので、私は店売りを自分の城として保ちながらやっていきますし、町に古本屋が増えてほしいです。

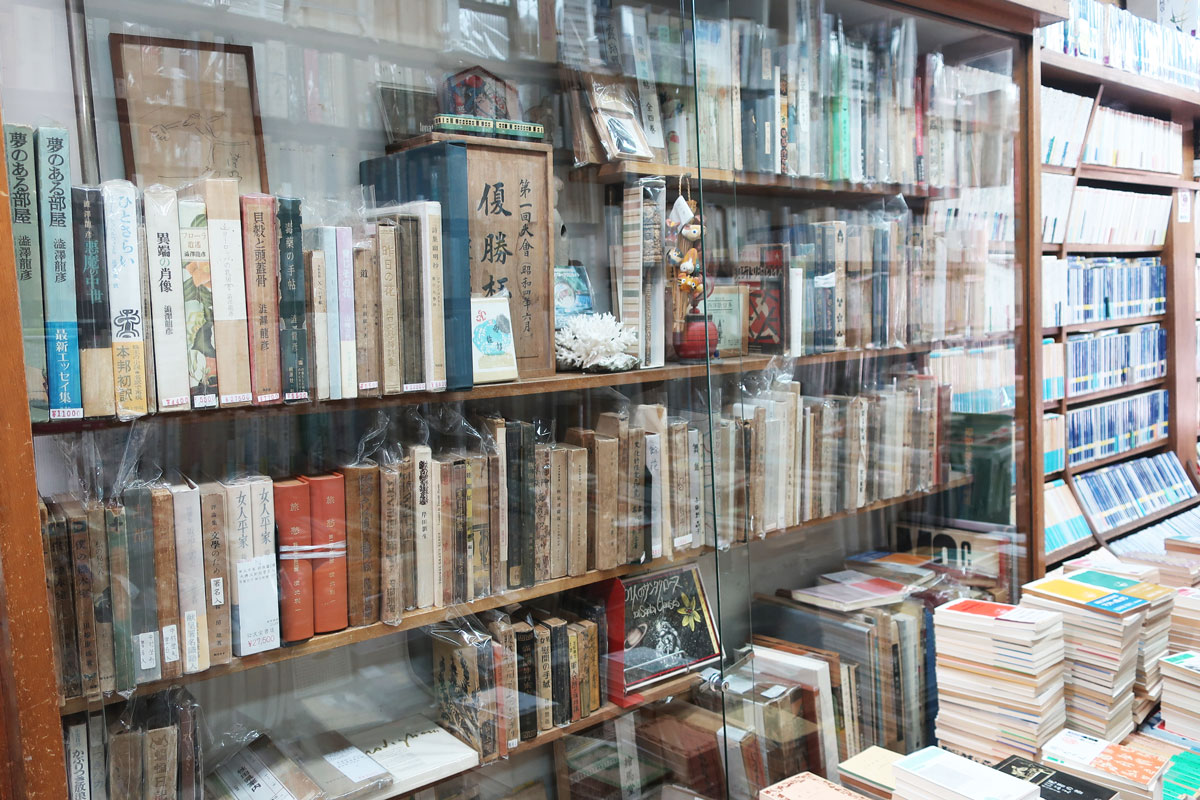

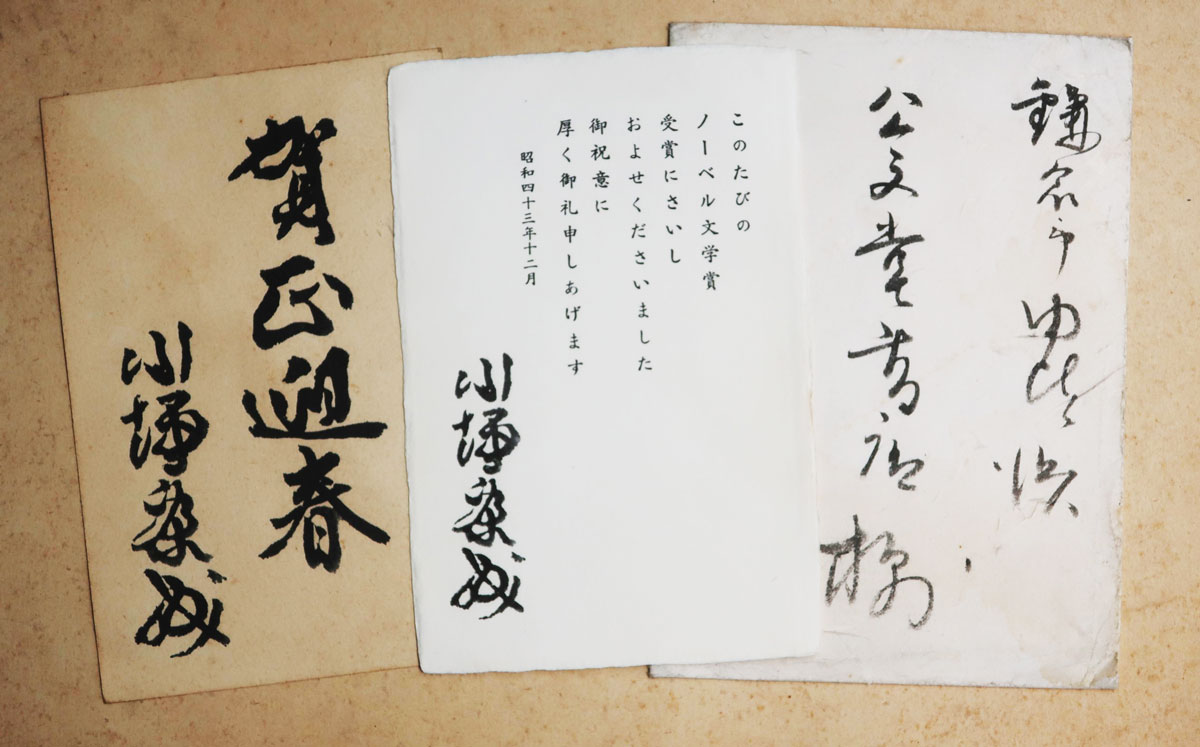

川端康成や小林秀雄など鎌倉文士もしばしば訪れた

———今は新刊書店と古書店、どちらが始めるのにハードルが高いと思いますか。

新刊書店の方がハードルは高いと思いますね。というのも、古本は時々宝くじに当たるんです。うちでもやっぱり、年に1回ぐらいびっくりするようなものが出てくるんです。

例えば特殊な分野の貴重な書籍をまとまって仕入れられることがあります。あるいはごく限られて発行されたもの、あとは署名がしてあるものとか、手紙とか、生原稿とか、一点しかない肉筆のものです。著名な現代美術家が知人にだけ配った手作りの本だったり。二・二六事件の実行部隊の隣の責任者が「うちの部隊は関係ありません」と弁明するために関係者に送った手紙が本の間から出てきたこともあります。

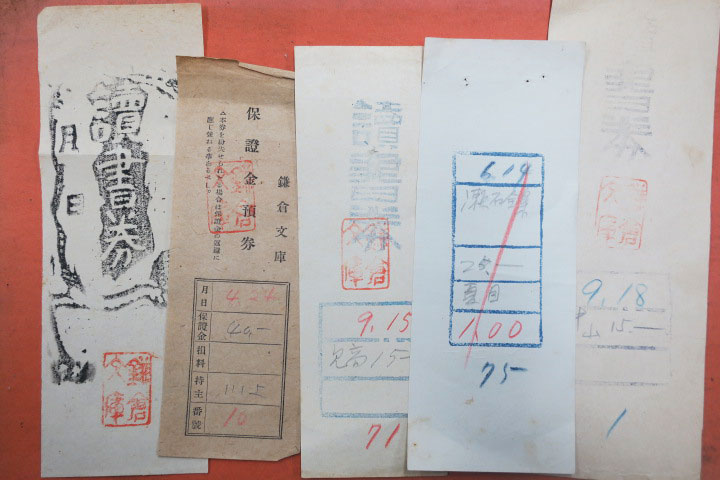

戦中から戦後すぐにかけて鎌倉文士が営んだ貸本屋・鎌倉文庫の読書券

———歴史の断片が転がり込んでくる、それは古書店ならではの驚きですね。紙の本が消えていく時代において、だからこそ古書店の意義はより色濃くなっていると思いました。最後に今後の展望をお聞きしていいですか。

まずは現状維持ですね。でも、まだ見たことないもの、存在を知らなかったものにめぐりあいたいです。驚くような本との出会いに期待しながら、次の世代に本を繋いでいきたいと思います。

取材・文 辻 諒平

2024.05.07 オンライン通話にてインタビュー

原 知子(はら・ともこ)

古本屋・公文堂書店店長。

1975年生まれ、横浜市出身。

京都造形芸術大学芸術学部芸術学コースを卒業後、ライター、飲食

2005年より古書業に専念。今日出た本から百年以上前の本まで

酒場と近現代の土木・産業遺産巡りを趣味とし、将来の夢は旅人。

公文堂書店

〒248-0014

神奈川県鎌倉市由比ガ浜1-1-14

X(旧Twitter)

Facebook

Instagram

https://www.kosho.or.jp/abouts/?id=13001250

ライター|辻 諒平(つじ・りょうへい)

アネモメトリ編集員・ライター。美術展の広報物や図録の編集・デザインも行う。主な仕事に「公開制作66 高山陽介」(府中市美術館)、写真集『江成常夫コレクションVol.6 原爆 ヒロシマ・ナガサキ』(相模原市民ギャラリー)、「コスモ・カオス–混沌と秩序 現代ブラジル写真の新たな展開」(女子美アートミュージアム)など。