(2022.02.13公開)

飲食店の客が残して帰る、箸袋を折った造作物。辰巳雄基さんはそれを客から店への感謝の気持ちと捉え、ジャパニーズ・チップと名づけた。そして全国の飲食店を1年以上かけてめぐり、集めたジャパニーズ・チップの展覧会を開催し書籍にまとめて出版した。箸袋以外にも、海岸で拾った漂流物や河原の石など、ふだん見向きもされないようなものを収集・公開し、見出した価値を提示している。また畑に建つ小屋の面白さに惹かれ、自身が住む街を調査し、自らも畑と小屋を借りるようになった。そうした辰巳さんの活動の根底にあるものとは。

約8000点のジャパニーズ・チップを展示した「ジャパニーズチップ展―テーブルの上で見つけた日本人のカタチ」。2017年11月28日~12月10日 3331 Arts Chiyoda Photo:YASAKA Mariko

———箸袋に興味を持ったきっかけについて教えてください。またいろんなかたちに折られた飲食店の箸袋をジャパニーズ・チップと名づけた理由もお聞かせください。

学生時代に飲食店でアルバイトをしているとき、テーブルを片づけていたら紙でできたオブジェのようなものが置いてありました。照明のぐあいで彫刻作品のようにみえましたが、それは器用に箸袋が折られたものでした。これは面白いかたちをしているなと思って集めはじめると、どれも全然違うかたちなんですね。

この席に座っていたお客さんは、何を思ってこの物体をつくったのだろう。「おいしかったよ」とか「ごちそうさま」という気持ちを表すサインのようなものだったらいいのにな。そう考えると、店員としてもお客さんのことを考えて、より楽しく接客できるようになりました。これはまるで海外で店員にこころづけとして渡すチップのようだと感じ、ジャパニーズ・チップと名づけたんです。

ジャパニーズ・チップは造形物としても面白いのですが、つくったひとが飲食店で過ごした時間やそのときの気持ちなどに思いをはせることができるんです。

———たしかにそう言われると、さまざまな想像ができますね。さらにジャパニーズ・チップを求めて日本中を回ったそうですが、その経緯についてお聞かせください。

大学卒業後は、島根県にある隠岐の島の海士町というところで働きはじめました。コンビニもチェーン店もない、約2400人が住む離島なのですが、多くの移住者を集める日本のまちづくり最先端の地と言われています。そこで島の未来を地域のひとや子どもたちと考える仕事や、他の地域からの視察の対応、地域循環を生み出す古道具屋をするなどさまざまな仕事をしていました。

いろんな地域から来たひとたちと話すなかで、日本には素晴らしい場所や考え方が昔からあるのに、わたしはほとんど知らないことに気がつきました。

そこで学生時代から活動していたジャパニーズ・チップをテーマに日本中を周ろうと、クラウドファンディングで資金を集めました。多くの方にご協力いただいて、目標の100万円を集めることができたんです。そして島から軽乗用車をフェリーに乗せて、協力してくれる飲食店を探す日本縦断旅に出発しました。

飲食店のテーブルに客が残したジャパニーズ・チップ

Photo:Rina Toi

———そうしてジャパニーズ・チップを集めながら日本をめぐり、どんな苦労や発見がありましたか。

資金が少ないのでほとんど車中泊だったのも辛かったですが、箸袋を使っている飲食店がみつからなくて苦労しました。日本では昔から‟包む”という礼儀作法や文化があって箸袋が使われてきました。でも最近は、経費削減やエコへの意識の高まりで減ってきているんですね。

はじめはネットや雑誌などを駆使して下調べしてお店を回るのですが、なかなかいい店がみつかりません。そうこうしているうちに、まちのひとに話を聞くのがいちばんいいと考え、まちのことを知っていそうなひとを紹介してもらうようになりました。すると、だんだん地域の人がSNSで呼びかけてわたしの存在を拡散してくれたりして、数珠つなぎで協力店がみつかるようになりました。

まちぐるみで探してくれると、サッカーのようにパスとパスがつながって、最後にゴールしたときみんなで喜ぶような達成感がありました。そして日本全国の飲食店から箸袋でつくられた造作物が10000点以上集まって、展覧会を開催することができました。ほかのことでもそうですが、自分の想像を超えたところに楽しみがあると思います。

辰巳さんが全国で集めたジャパニーズ・チップを掲載した書籍『箸袋でジャパニーズ・チップ!テーブルのうえで見つけたいろんな形』(リトルモア)

———自分の想像を超えるから面白い。その感覚よくわかります。他にどんなことがわかりましたか。

展覧会を開催することを目標にしていたので、あえていろんな種類の飲食店に行ったんです。するとファミリー向けのレストランでは時間があるのでちょっと凝ったジャパニーズ・チップが多いとか、居酒屋では遊び心のあるものがよく置いてあるとか、そば屋ではサッと食べて帰るので全然みつからないとか。そういう店ごとの傾向や風景が発見できたのも面白かったですね。

箸袋はすごく短命なんですよ。シュっと箸を出したら使命は全うされる。でもひと袋ずつ手書きのメッセージが書いてあったり、デザインに力を入れていたりするところは、他の部分もおろそかにしていない印象がありました。

海士町で開催した「たつみの海でひろってきたもの店(展)」の展示物

———たしかにすごく短命な箸袋から、多くのことが読み取れて面白いですね。他にも集めているものはあるんですか?

ほかにもいろいろありますが、ひとつに漂流物があります。過去に海士町で「たつみの海でひろってきたもの店(展)」を開催しました。展示したのは島の海岸で拾ってきた漂流物で、値段をつけて販売もしていたんです。どの国から来たんだろうと思うような鉄くずや、何かわからない物体や、つるつるになってかわいくなった恐竜のフィギュアとか、海岸にはいろんなものが流れついていて、雑貨屋に来たような気持ちになりました。

漂流物は東京など他の地域だと珍しくて売れそうですが、あえて海がすぐ近くにある場所で売るとどうなるか実験のようなことを兼ねていました。来てくれたおじさんも「こんなのすぐ近くで拾えるやん」とか言いながら、じっくり見て、「いいなー」と1000円出して買ってくれたり、漂流してボロボロになった1円玉に「旅をしてきた1円」とタイトルをつけて2円で展示販売すると、ニンマリしながら買っていってくれるひとがいたり。そうやって、今までみていたものに対して、タイトルと値段をつけて疑問を投げかけてみるような、そんなことがやりたかったんです。

辰巳さんが集めた石や網のかけらを展示した「石と網」

2021年10月9日~11日 月ノ座@白亜荘

Photo:成田 舞

———石も集めているそうですが、それも海岸の漂流物と似たところがあるように思います。

そうですね。石を集めるようになったのも海士町にいたときです。海岸で漂流物を拾うのと同じように石も拾っていました。今住んでいる亀岡でも、川に行けばいい石がたくさん集められます。何も考えずに石を拾い、ただ石と向き合っているときがいちばん好きな時間かもしれません(笑)。

長い時間をかけてそのかたちになった石は、プラスチックの漂流物より時間をさかのぼれますよね。今生きている自分が、このかたちの石と出会えていることについて考えたりします。何かのかたちに見立てることもあって、フィーリングで向き合っているのが石拾いですね。

この前京都の月ノ座で開催した「石と網」展では10年かけていろんな地域で拾った石の展示をしました。高価な石や珍しい石ではなく、その辺で拾ったなんでもない石たちです。

ただ展示をみてもらうだけではなくて、触りながら、話しながら来場者に参加してもらう仕組みをつくり、できるだけいろんな人に石を持って帰ってもらえるよう値付けをしました。一緒に石を拾いに来たような、そんな空間づくりを意識していました。

———河原の石ひとつでひととつながるという発想が素敵ですね。「石と網」展の網とはどんなものなのでしょうか。

網というのは、海岸などに落ちている網状の物体のことです。野菜コンテナや何かのカゴなど、かたちや重さが違ってカラフルな網のかけらが、けっこう落ちているんですよ。

みているだけでも楽しいですが、人間はなぜ網をつくったのだろうとか、自然からインスパイアを受けたのだろうかとかさまざまな想像が広がります。調べてみると微生物から宇宙まで、いろんな大きさで網の構造をみることができます。次は網のかけらを題材に本にまとめ、展示をして見てもらえるかたちで発表したいと考えています。

辰巳さんが中心となり、亀岡中の小屋を調査してまとめた『小屋の本 霧のまち亀岡からみる風景』(きりぶえ)。本を開くと三角屋根の小屋のような形になり、見開きごとに紹介された小屋にはそれぞれユニークな名前が付けられている

———何かを収集する以外にも、畑にある小屋について本も出版しておられますが、小屋を調べるようになったきっかけをお聞かせください。

小屋について調べるようになったのは、2018年に亀岡に移り住んでからです。亀岡は畑が多くて、そこには小屋がたくさんあるんです。はじめはあまり気にしていなかったのですが、引っ越した年に出身校の京都造形芸術大学(現:京都芸術大学)の先生たちが亀岡市と一緒に「かめおか霧の芸術祭」をはじめて、自分も関わるようになりました。

そこで大学の松井利夫先生や仲間たちと話すなかで、亀岡を象徴するもののひとつとして小屋があがったんですね。いくつかの小屋を詳しく見にいくと、どれも素材やかたちもさまざまで想像をかき立てられました。この小屋の持ち主は何を思ってこの素材でこの小屋を建てたのだろう。なんでこの向きに建てたのだろうなど、いくらでも想像できます。

それで、亀岡にある小屋を全部調査し、目をひくものを400軒ほどピックアップしました。

たくさんの小屋をみていくと、小屋それぞれに建て主の姿が投影されてくるんです。それぞれの立ち姿からエピソードを妄想し、建築設計する方やデザイナーと一緒に『小屋の本』という一冊にまとめることにしたんです。

亀岡の畑の脇に建てられた素材もかたちもさまざまな小屋

———小屋の定義のようなものはありますか。また小屋の魅力について教えてください。

車が入るような大きさでは、大きすぎるんですね。個人でがんばってつくれる範囲で、それぞれが使いやすいように長年かけてつくりあげられた営みの結晶が小屋だと思っています。

なんでこんな貯水システムにしたんだろうとか、この面白いかたちの取っ手をなぜつけたのか。ツッコむ余地があるのがまたいいんですね。

頭で考えると利便性と見た目のカッコよさを気にしそうですが、つくるひとが手に入る素材で、周りの環境に合わせたつくりになっているんです。家よりも長い時間を畑で過ごすひともいるかもしれないし、農作業と共にある小屋はすごくプライベートなものなんです。しかも家とはちがって自由にカスタマイズできるので、理想や妄想をぶつけられる対象でもあるんですね。そこには創作の魅力が詰まっています。

東京の道で辰巳さんが集めた金や銀の包み紙

Photo:小泉創

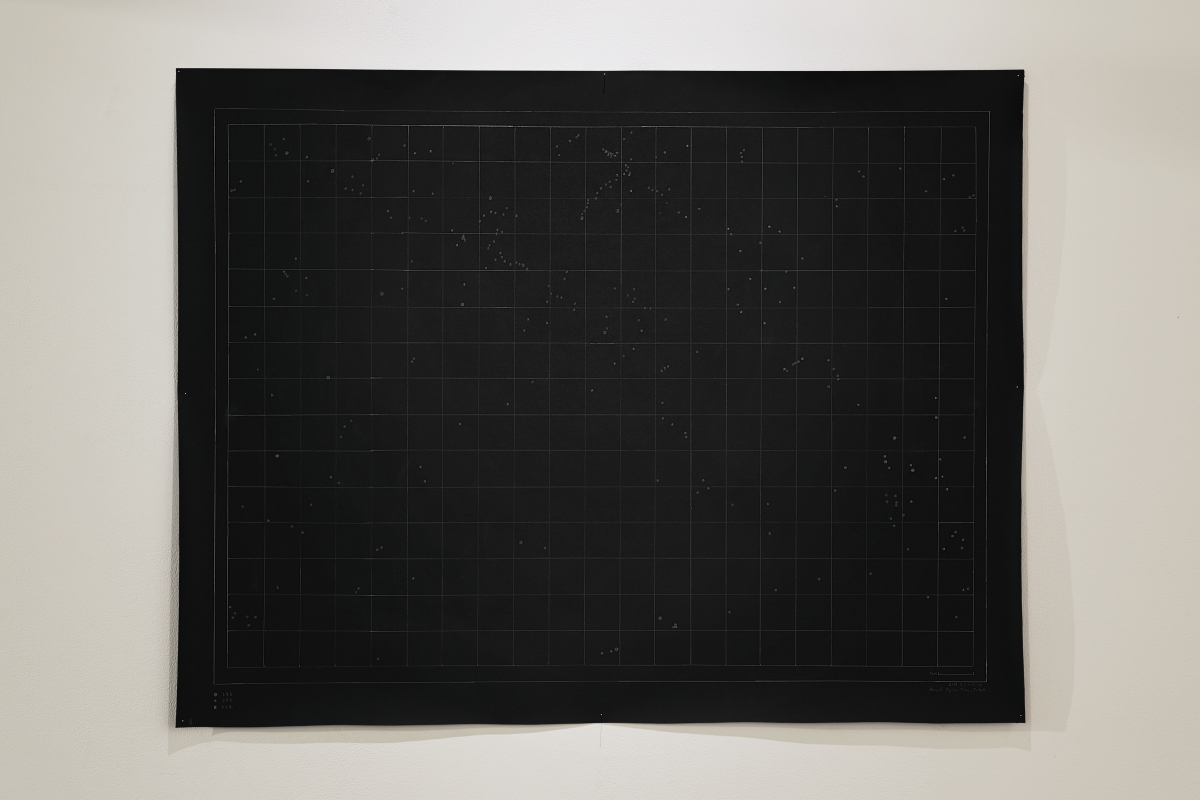

包み紙などが落ちていた場所を2週間地図上に記し、黒い紙に星座のように表した

Photo:小泉創

———箸袋や石、小屋など、辰巳さんが興味を持つ対象は、どれもその背後にあるストーリーを想像して楽しめるものという共通点があるように思います。

そうですね。自分が興味を持つのは、そのもの自体の魅力もそうですが、そのものを通して周辺のものごとを想像し続けられるものが多いですね。いくらか集めて飽きるものは、すぐにやめています。面白いと思えば、ガムやチョコの包み紙を東京の路上で集めている時期もありました。

ポケットから落ちたものかもしれないし、ポイ捨てしたものかもしれないけど、金とか銀とか青色のキラキラの包み紙が、真っ黒なアスファルトのあいだにはさまっているんです。それはしばらくするとひとが掃除したり、風が吹いたりしてなくなっていますよね。その場所に落ちている包み紙を見るだけでも、今を感じることができます。

例えばこの時代にガムがあるということや、そこはアスファルトに覆われた地であること。逆に包み紙が見当たらないと、最近はガムの消費が減っているのかな、とか。掃除が行き届いているのかな。とか。さまざまな事情が相まって、その包み紙が今道に落ちていると思うんですよ。

そういったものを集めるのは、今しかできないアーカイブをつくっている気がします。箸袋も使う店の数が減っていることもそうですが、あと10年もすれば日本からなくなっているかもしれません。海岸で集めているプラスチックも、江戸時代に生まれていたら拾えなかったものですし。小屋だって農家が減り農地整理が行われ、今とても減っている。今しかこの記録はとれないという気持ちで集めて、色々な考えをもつひとたちとわかちあうことを大切にしています。

辰巳さん自身が借りた畑と小屋。これからいろんな世代のひとや動物と一緒に楽しめる場所をつくっていく

———たしかにひとつの石との出会いも一期一会と思えば、すごいことだと感じます。辰巳さんも自分の小屋を使っているそうですが、これから小屋を使ってどんなことを計画しているのでしょうか。

小屋の調査でたまたまみつけた、使われていない畑と小屋を最近貸してもらいました。自分の小屋があれば畑作業もそうですし、友達を呼んで遊ぶこともできる。集めた石を並べてみてもらうこともできますし、ほかにもいろんな方法で活用できます。

特に子どもたちの欲求を、思い切りぶつけられるような場所にしたいと思っています。子どもは常に想像を超えてくるような存在ですし、自分もずっと子どもみたいなものなので(笑)。

一緒に遊べるひとや、活動を通して頼りあえるひとを増やしたいという感じです。もちろん子どもと一緒に、おとなや高齢者、動物も混ざって何かできると楽しいですね。

自分は長期的な目標をあまり立てられないんですよ。これまでも目の前にあることを1個ずつやってきました。川を流れている流木みたいな感じで、二股の川にさしかかったら引っかかりながら考えて「あ、こっちが気持ちいいかな」と思ったところに流れています。

取材・文 大迫知信

2021.12.23 オンライン通話にてインタビュー

辰巳雄基(たつみ・ゆうき)

1990年奈良県生まれ。京都造形芸術大学卒業後、島根の離島海士町で集落支援員として働き、その後日本全国を旅する。福祉施設で働くことをきっかけに亀岡に移住。

2018年よりかめおか霧の芸術祭の企画を担当。 一般社団法人 きりぶえ理事、農小屋学会、遊びと読書と手づくりを提案する山成研究所主宰。

日本全国の飲食店から集めたもので「ジャパニーズチップ展―テーブルの上で見つけた日本人のカタチ」や、漂流物の即売会「たつみの海でひろってきたもの店(展)」、路上から集めたもので「star dust」、海や川から拾ったもので「石と網」など蒐集やリサーチでの発見をもとに展覧会を行う。

著書に『箸袋でジャパニーズ・チップ!テーブルのうえで見つけたいろんな形』(リトルモア)共著に『小屋の本 霧のまち亀岡からみる風景』がある。

大迫知信(おおさこ・とものぶ)

京都造形芸術大学(現:京都芸術大学)文芸表現学科を卒業後、大阪在住のフリーランスライターとなる。自身の祖母の手料理とエピソードを綴るウェブサイト『おばあめし』を日々更新中。祖母とともに京都新聞に掲載。NHK「サラメシ」やTBS「新・情報7DAYS ニュースキャスター」読売テレビ「かんさい情報ネットten.」など、テレビにも取り上げられる。また「Walker plus」にて連載中。京都芸術大学非常勤講師。

おばあめし:https://obaameshi.com/

インスタグラム:https://www.instagram.com/obaameshi/