9)言葉にならないものを言葉にすること

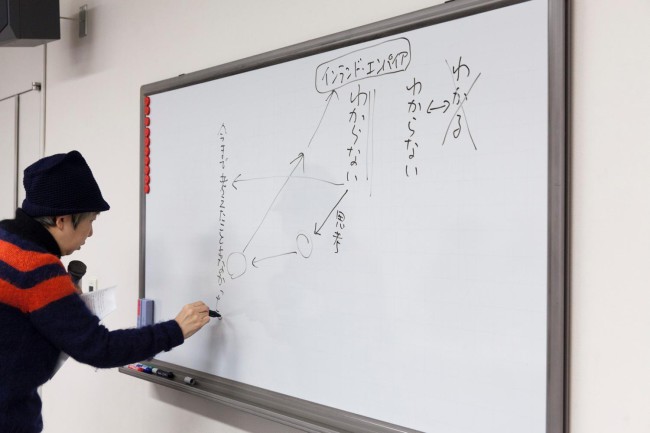

古川と華雪を含め、居合わせた人間の胸にさまざまなものが去来し、それぞれに思いを伝えようとするなか、言葉にならないものをどう言葉にするか、そのプロセスとは逆のパターンを見た気がする、という意見が受講者のなかから出た。

一般的に自分たちが感じたり、思ったりすることは、言葉があってこそ存在すると考えられがちだ。たしかに感情や思考のアウトプットは、そのとき、その場で心に宿ったことを確認させる。

しかし一方で、いまだ表出されず留まる存在もある。たとえば、『女たち三百人の裏切りの書』を読んだ時点で、もやもやした気持ちになった人間がいたとすれば、このワークショップを通じて普段の逆パターン、つまり自身の思いの足跡を辿る追体験になったのではないか。

朗読の最中に、ドラミングのように胸を叩く動作で感情表現した古川は、同じアクションをしたうえでその意見に応じた。

「自分の朗読では、ボディ・パーカッションみたいなことは絶対にしない。書くにしろ、話すにしろ、やっぱりその前の段階ってまだ文字になっていない気がする。それをどうかたちにするかって話です。

なんで福島でこんなことをやっているのかというと、ひとって何かしゃべってもらいたいと言われても、しゃべりたいことがつかめないからしゃべれないんだよね。マスメディアなんかは、こういうことでしょって誘導するから、ステレオタイプなものにしかならない。なんだかわかんないものを出そうとしている、それを了解してもらえたら、自分の言葉をしゃべれるのかなと思う」。

傍らにいる華雪は、この話題に書家としての見解を示す。

「何かいろいろ言いたいことはあるけれど、それらを収斂させて漢字一文字にシンボライズして書くことで、わたしはこれまで表現をしてきました。言葉になること、ならないことがごちゃ混ぜにあるなかから、それらを串刺すような漢字一文字を探して、その字のどういう意味をつかまえたいと思っているのか、それを確かめながら書く。でも書きあげたとき、やっぱり言葉にできなかったものは残る、それにコンプレックスを抱いていたんです。表現物をつくっているのに、説明しきれないのはだめじゃないのかと思った時期がありました。

でも、3月11日のことがあって、言葉にならないことがあるのを、自分ではっきりわかったんです。それをわかったうえで、漢字一文字で書くということに意味がある気がして。すごく不思議な表現方法だと思ったんですね」。

「言葉になる以前のものが、この場で生じたとしたら、それが存在することをぴりぴりと感じられたとしたら、とても大事な体験のような気がします」と、華雪の話を受け古川は話した。そしてこのセッションの翌日、震災により“言葉を失った”自身の経験と、それが「ただようまなびや」設立に至ったいきさつを語った。

1日目最後のホームルーム。それぞれの講師がこの日どんな授業を行ったか報告していった。さらに、古川日出男と華雪はWSの続きとして「声」のグループによる朗読を開いて華雪が書くことを試みた。また、開沼博のWSの成果として、受講者のひとりが自身のグループの発表をした

1日目(2015年11月28日)の他のプログラム

豊崎由美によるレクチャー「小説の声に耳を澄ませてみる」。一冊の本を、ゆっくり、ていねいに深く読むところから始める書評の話、書評の書き方について

川上未映子によるワークショップ「ふくらむ言葉、物語」。事前に短歌5首を挙げ、それらにインスピレーションを受け書いた散文を提出。川上が目を通したうえで、ひとつひとつ読んでいくというもの。それぞれの物語がどういう経緯を経て、そこに表れてきたのかを追った

レアード・ハントと柴田元幸によるワークショップ「小説を読む、訳す」。レアード・ハント著、柴田元幸訳の『優しい鬼』の一節を原文、訳文ともに提示し、受講者が理解を深めたうえで、それぞれが新たな訳文を作成した

開沼博によるワークショップ「歴史年表をつくる」。受講者の記憶や思い出をもとに、可能な限り具体的な「歴史記録」として記述していった。受講者はグループに分かれ、互いに話をし、手を動かしながら自分たちが生きてきた社会を振り返る作業をすすめた

柴田元幸、開沼博、豊崎由美によるディスカッション「本とのいろいろな関わり」。社会にとって、世界にとって本とは何か、また本のこれからについて語り合った

文:新元良一

文筆家、京都造形芸術大学教授。1984年に渡米、22年間のニューヨーク在住後、2006年に帰国。ニューヨーク在住中より、「新潮」「文學界」「小説現代」「ダ・ヴィンチ」「本の雑誌」などに、小説創作、文芸翻訳、評論、エッセイ、インタビュー記事を寄稿。2014年4月より1年間、NHKラジオ「英語で読む村上春樹」に出演。著書に、長編小説『あの空を探して』(文藝春秋)、対談集『翻訳文学ブックカフェ』(本の雑誌社)、インタビュー集『One author, One book~同時代文学の語り部たち』(本の雑誌社)など。

写真:大森克己

写真家。1994年、第3回写真新世紀優秀賞。国内外での写真展や写真集を通じて作品を発表。2013年東京都写真美術館でのグループ展「路上から世界を変えていく」に参加。2014にはMEM での個展「sounds and things」、PARIS PHOTO 2014 への出展など精力的に活動を行っている。主な写真集に『サルサ・ガムテープ』(リトルモア)、『encounter』(マッチアンドカンパニー)、『サナヨラ』(愛育社)、『すべては初めて起こる』(マッチアンドカンパニー)など。

編集:村松美賀子

編集者、ライター。京都造形芸術大学教員。最新刊に『標本の本-京都大学総合博物館の収蔵室から』(青幻舎)や限定部数のアートブック『book ladder』。主な著書に『京都でみつける骨董小もの』(河出書房新社)『京都の市で遊ぶ』『いつもふたりで』(ともに平凡社)など、共著書に『住み直す』(文藝春秋)『京都を包む紙』(アノニマ・スタジオ)など。