5)最小限で済むように

ジャンフランコ・カヴァリアに聞く2

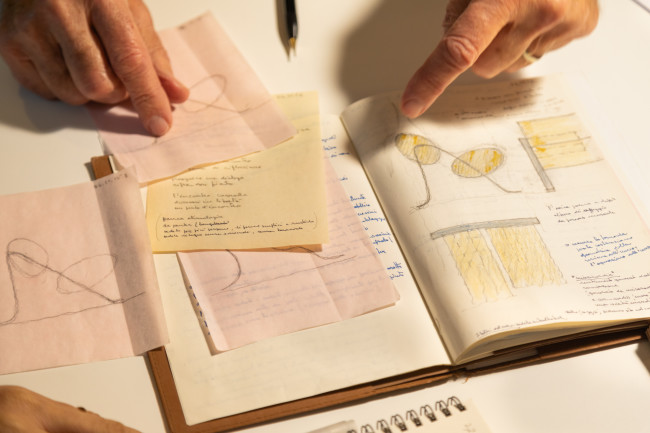

イタリア語には「designare(デジニャーレ)」と「disegnare(ディゼニャーレ)」という言葉があるという。eとiの一文字の違いで、前者は「言葉で表現する」、後者は「(図面や絵などを)描く」という意味になる。それはまさしく、カヴァリアさんの発想法でもある。

———絵と言葉のあいだを常に行き来しながら考えています。絵で描いて、その意味を自分で考えて、そこからまた絵を描きなおしてっていうようなことをしています。別の言葉で言うと、手と頭を行き来するような。

それは、言語とビジュアルの両輪で、自分のアイデアをできうるかぎり明確に描きだすこと、といえるだろうか。カヴァリアさんはそうして、「ただの装飾」にならないように、細心の注意を払って、空間やプロダクトづくりに取り組んできたのだ。それも、誰にでもできる技術をもって、さまざまな「必要」にこたえるアイデアを。

たとえば、壁面の棚は下から支える作り付けではなく、すべて上から吊している。

———それぞれの壁面ごとに、たった3本のチェーンで吊ってあります。よく見ると、どれも水平じゃなくて傾斜がついているでしょう。だから絶対に落ちない。この棚をつくるのに職人さんはいりません。このアイデアを教えれば誰でも簡単にできることです。

数十年前、このスタジオをつくるにあたっては、将来的にどんな変化が起こっても対応できるような設計を試みた。

———最初に入ったときはスタジオで使ってもいいし将来アパートにしてもいいしっていう感じだったので、全部スタジオ仕様でつくりかためてしまうと、用途が変わったときに困ります。そこであえて不確定なかたちでつくっています。

例えばドアですが、壁を埋めていないんです。上に入れているレールがここにもあって、これを伸ばして、こちらからだけでなく、そちらから入るようにすることもできる。ドアをいろんな方向に開けることができるんです。時が過ぎれば必要なものが変わるかもしれない。時の中で変わっていく必要に対応することができる、そういうソリューションです。

チェーンで吊した棚の安定感。棚は紙で覆ってある。強いし、汚れても消しゴムで消せばいいから、と。使い始めて以来、いちども取り替えていない

無駄を出さず、最小限で済むように。大がかりにつくり変えたりすることのないように。カヴァリアさんの哲学は明快だ。空間だけでなく、プロダクトを手がけるうえでもそれは変わりない。

また、カヴァリアさんはもともと好きだという既成のマテリアルや半加工品を活かしてものづくりを行ってきた。

———工業製品のなかにも、人間にはつくれないクオリティの美しいものがあります。

これはステンレスの針金です。工業製品だけれど非常に美しい。この美しさを見せるのに、ただまっすぐな棒だけ見せても仕方がない。これだと(少し先端を曲げると)一輪挿しの花みたいに見えますよね。リアルな花ではないけれど、これがあることでマテリアルを見せるきっかけになる。本当に抽象に近いぐらいですけれども。

これをつくるのにはつくり手である私の意思と作業がかかわっています。硬いのでかなり負荷をかけてかたちをつけないとこうはならないです。言ってみれば、私の思いがそこに押しつけられている。これは私の手がかかっていますよね。

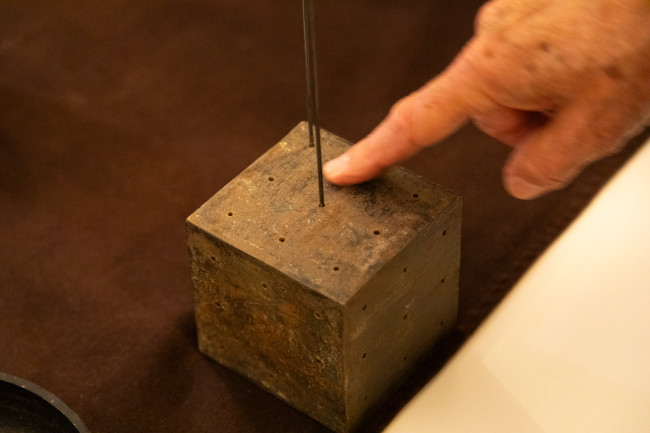

つづいて、似て非なるものも取りあげる。

———いっぽう、こちらはピアノ線です。かたちをつけていなくて、そのままです。このかたちは私が図面を描いたものではないですよね。この穴っていう条件の中でピアノ線が自分で自分を表現している。私自身が100%描いたものではない。穴はこちらが用意するけれど、このカーブは自分が描いたものではありません。つくり手の創造力はこちらのほうがかなり控えめ。まさにそのモデルなんです。

自らの意志と創意を反映した造形と、そのものに最小限の手を添えることで生まれるかたち。プロジェッティスタの創造力は後者なのだ、と多木さんが補足してくれる。「プロジェッティスタがつくるのは、穴を開けることだけ」と。それすらも作為的ではなく、さまざまな可能性がひらけるように。

もうひとつ、「できるだけ手を加えない」転用のわかりやすい例を。

———インダストリアルな半加工品のなかには形の美しいものがあります。でも美しくつくろうとしてつくられたものではないです。純粋に機能的だけれど、ある厳密な探求の結果つくると美しいでしょう。そういうフォルムのクオリティがあるんだけれども誰にも気づかれなかったりします。

たとえばこのテーブルの脚ですが、元々の用途は、日本語で言うと定盤(じょうばん)。きれいな水平を出して、機械の製品なんかを正確につくるための台の脚なんです。鋳鉄。ものすごく重いものを支える台なので、これ1つで40kgぐらいある。これも上に板を置いて工業製品を転用しているだけです。これもたとえば高いテーブルが必要になったら高さを変えられますし。