(2017.09.24公開)

人間と機械の関係は難しい。機械といえば、人間の生活を快適にしてくれる便利なもののはずだが、苦手な人も多いだろう。自分の思うように動いてくれないパソコンに、思わず声をかけてしまったことや、使い方がわからず散々時間を使って、むしろ自分の方が機械に翻弄されているような気になったことは、誰しも一度は経験があるのではないか。

20世紀前半の前衛芸術家たちにとって、機械という近代文明の産物は、まさに愛憎の対象だった。このうち、機械礼賛の立場をとったもっとも典型的な前衛といえば未来主義だろう。1909年に詩人のフィリッポ・トンマーゾ・マリネッティ(1876-1944)が起草した「未来主義宣言」の「散弾のうえを走っているように唸りをあげるレーシング・カーは、《サモトラケのニケ》よりも美しい」という名高い一節が象徴するように、速度と運動のダイナミズム、そして近代文明を礼賛する未来主義にとって、機械が好ましい対象として描かれるのは当然の成り行きだった。

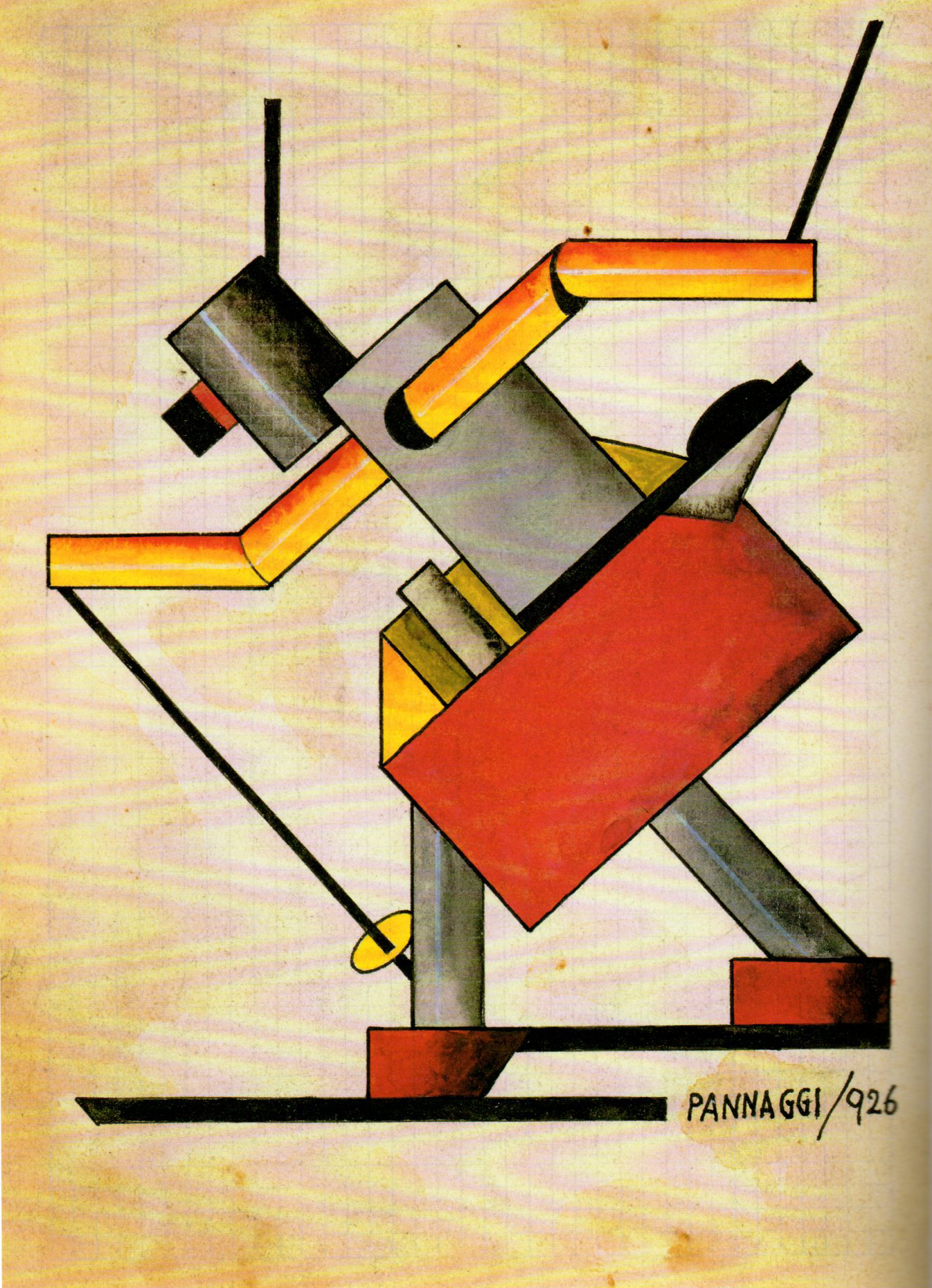

もっとも、未来主義の機械に対する考え方は、それを生命力に満ちたものとして肯定的に捉える面では一致するものの、芸術家たちのあいだでは微妙なニュアンスの違いがあった。とくに、第一次世界大戦が終わり、ヨーロッパに「秩序への回帰」の傾向が広く現れた1920年代に登場する第二次未来主義の機械の美学は、その意味で興味深い。1920年といえば、小説家のカレル・チャペックが、戯曲『R. U. R』のなかで初めて「ロボット」という言葉を用いた年でもあるが、その三年後の1923年にエンリコ・プランポリーニ(1894-1956)、イーヴォ・パンナッジ(1901-1981)、ヴィニーチョ・パラディーニ(1902-1971)の3名によって起草された「機械芸術未来派宣言」には、こう書かれている。

「われわれを取り囲む美しい機械の数々は、われわれに向かって優雅にかしずいており、あらゆる神秘を貪欲に直感的に暴きだそうとするわれわれは、そうした機械の奇妙で熱狂的な輪舞の虜となるにまかせてしまった。

美しい機械に魅せられたわれわれは、それらを男性的に、官能的な刺激さえも感じつつ支配したのだ。」(浦上雅司訳、『未来派 1909-1944』、セゾン美術館、1992年所収)

優雅にかしづく官能的な美しい機械。このような表現は、1909年に表明されたマリネッティの未来主義宣言における、轟音をあげ散弾のごとく走りさるレーシング・カーという、どちらかといえば男性的な機械描写とは対照的である。この宣言文では、機械はより一層女性的なものとして理解されており(そもそも、「機械(macchina)」は女性名詞である)、それは、男性である人間にとって支配の対象でもあった。

他方、生命力に満ちた機械像を、プランポリーニやパンナッジたちとは別様に解釈したのが、画家フォルトゥナート・デペロ(1892-1960)の友人であり、飛行士かつ編集者でもあったフェデーレ・アザーリ(1895-1930)だった。アザーリは最初に航空絵画を描いた画家とも言われているが、1927年に彼が発表した「機械保護協会のために」と題されたマニフェストを読むと、次のような言葉に出会う。

「機械は生きている:

われわれはすでに、未来の世代の最初の存在であると感じている。 否定し難い生命力の原理だけではなく、生命=本能と機械的知性の萌芽を感じている。その生命や知性は、それらを創造したものによって与えられたものだが、人間の指揮のもとで制御される場合にも、機械が自ら独立して動き、働くやいなや、ほとんど自律的なものになる。

われわれは、しゃべる機械を持っている。われわれは、考える真の機械を持っている。それは、計算機だ。絵画的に定義するなら「鋼鉄の頭脳」となるだろう。さらに、遠隔操作システムは、パイロットなしで自動車や飛行機を飛ばし、操作することを可能にする。したがって、未来には、大変正確で賞賛に値するよう堅実さで、これらの限られた仕事は融合されることだろう。」(Fedele Azari, Per una Società di Protezione delle Macchine, Manifesto futurista, Milan, 1927)

ここで興味深いのは、アザーリが、機械の本能と知性の出現を、計算機や、遠隔操作システムに認めているという点だ。1923年の「機械芸術未来派宣言」と同様、機械の生命について語りつつも、アザーリがその現れを認めるのは、対象の美的性質であると同時に機械の思考力、すなわち「頭脳」であり、この半自律的に働く存在によって人間は労働から解放され、やがて階級間の闘争もなくなるだろうと述べているのである。

アザーリは1930年に亡くなっているが、彼は、感性的な対象として機械を見るだけではなく、半自律性を獲得した機械と人間とのあいだに、新しい関係性を築くことを夢見ていたのかもしれない。実際、アザーリの言う「鋼鉄の頭脳」は、戦後、凄まじい発展を遂げて私たちの生活を現実に変えることになった。その彼が、20世紀の前半に自らを「未来の世代の最初の存在」であると感じたとするならば、現代はどうだろう。100年後の人間と機械のありかたを、私たちはいま、どのように思い描くことができるだろうか。

図版キャプション・出典:

イーヴォ・パンナッジ《スキーをする人》1926年、紙にグアッシュ、23×16.8cm、個人蔵

L’estetica della macchina. Da Balla al futurismo torinese, Milano: Mazzotta, 2004