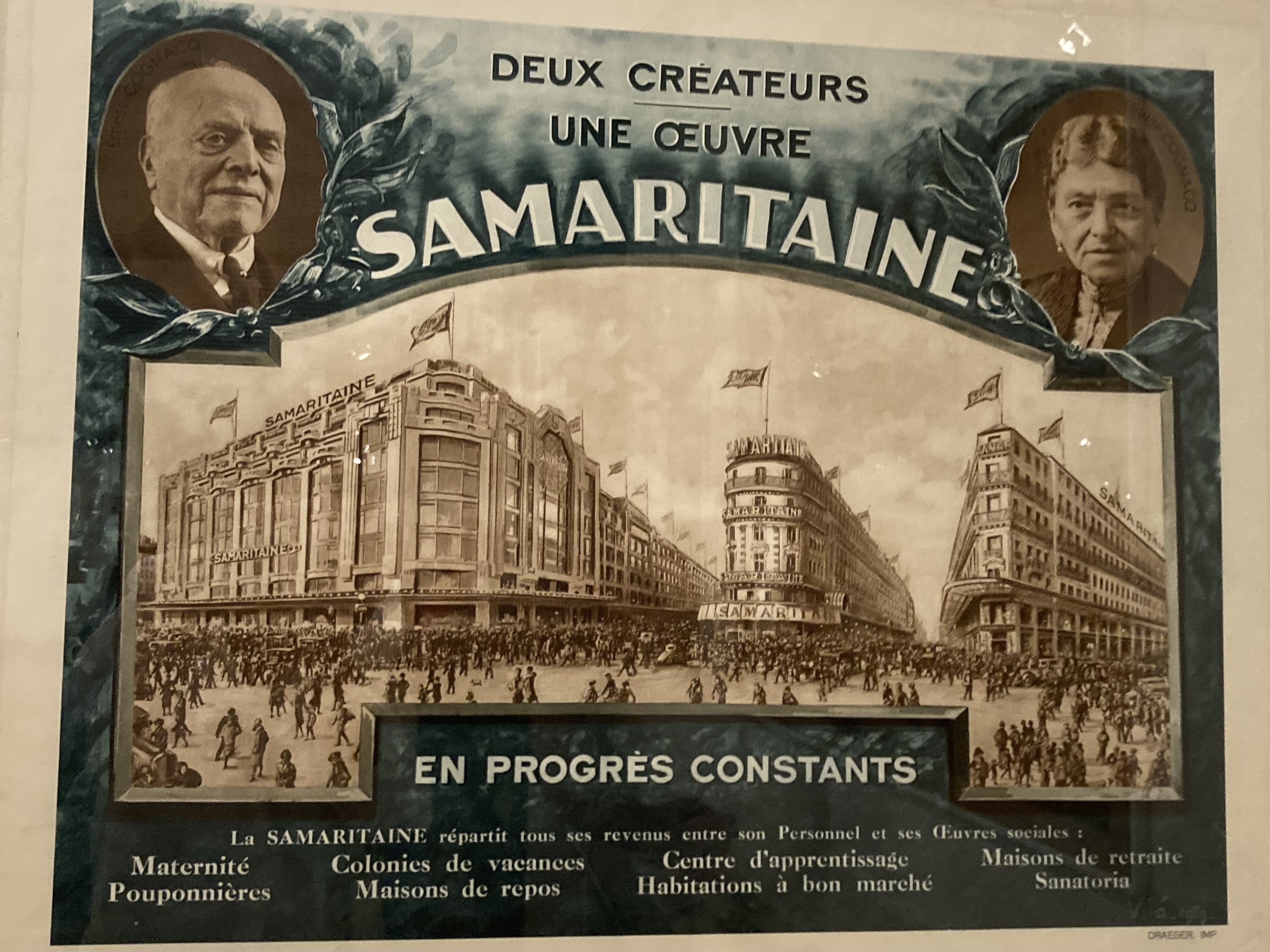

(1929年のパリの百貨店ポスター。筆者撮影)

大阪・関西万博のニュースが最近よく流れる。厳しく謗る人もいれば、いや内容は面白いよ、という人もいる。万博という文字を見つめていると、なかなかに奥ゆかしい。万金を博打に費やす鉄火場のようにも見えるし、「よろず・ひろし」という物知りのおじさんの名前にも見える。さらには白浜から中国に帰る途中のパンダがバンパクという生き物に化けたようにも見えてくる。その功罪はおそらく種々あるだろうが、まだ実際に現地を訪ねていないのでなんとも言えない。しかし、地道に活動してきた卒業生が何人か嬉しそうに参加出品していると教えてくれるのを聞くにつけ、それはありがたいなあと思うし、中身についてもやっぱりまずは自分で見てみることにしたい。

ところでパンダ、ではなくバンパク、という音の響きにすっかり慣れていて忘れていたが、あらためてその文字面を眺めると、やはりそこには「万国博覧会」という、まことに古風な趣のある名称が残っている。明治の錦絵のように、あるいは蚤の市で売られる色褪せた絵葉書のように、その催しには懐かしい、ふんわりした賑々しさがある。万国博覧会は十九世紀半ばのロンドンを皮切りに、数年おきに各地で開催され、世界中の物産を集め、観衆を集めてきた大きなイヴェントである。主には産業振興の目的で始まり、今では別のイヴェントのようになってしまったが産業見本市のような性格もあった。世界各国のモノづくりの粋を集め、人を集め、お金を集めた。絵画・彫刻と言った美術品も国の威信を示す高級物産品であって、パリ万博などでは会場の中心に据えて置かれたし、工作機械や工業製品も人々を瞠目させる展示物だった。

目新しいものに人は惹かれる。世界中の珍品奇物、流行の調度品、最新の発明品を眺めるのは心躍るし、それらを知ることによって、まるで自分の未来が明るく開けたかのような嬉しさがある。殖産興業とは国家が工場を建てれば自ずと進行するということはなく、人々の将来への希望や欲望を掻き立てて、投資や起業に走らせることが必要である。個人を強いて従わせるというよりも、個人のイニシアティヴをうまくコントロールして行動させることが近代の得意技であるように、このような展示、陳列、博覧会という形式は個人の見る喜び、楽しみに乗じて、消費や生産を促進することができる。

もちろん、こうした仕掛けが十九世紀的だと言われたら、そのとおりではあるのだが、こうした展覧会という形式は二十一世紀の今でも、そこかしこにしっかり根付いているのではないだろうか。一堂に会した品々を見物して楽しむというのは博覧会だけでない。美術館や商店街もそうである。どちらもギャラリー(歩廊)の両側に魅力的なウィンドウが並び、ぶらぶら歩きながら品々を評価して回ることができる空間である。さまざまに陳列されたモノへの視線が欲求をそそり、またそのそそられた欲求が視線を強める。これはショッピングモールはもちろんのこと、オンラインショップでお勧めされる商品もそうだし、配信サーヴィスで視聴する作品も同じだろう。

ところで、商店街をひとつの建物に集約したのが百貨店である。パリの老舗百貨店ギャルリー・ラファイエットが文字通り「ギャルリー」(アーケードつき歩廊、転じて商店街)を名前にしているように、ひとつのビルディングのなかでさまざまな種類の商品を眺めて歩くことができる。ただ十九世紀末から隆盛を誇った百貨店は、いまやすっかり寂しい情況になって久しい。日本各地に建てられた百貨店もそうである。インバウンドでごった返す一部の店舗を除いて、各地のランドマーク的な百貨店の閉店もしばしば伝えられる。老舗百貨店だけでなく、つい最近できたような気がしていたPARCOすら、あちこちで閉店している。先日、たまたま松本PARCOが閉店する時期に松本に泊まっていたら、ローカルニュースでひとしきり地元のかたの愛惜の声が流されていた。中には涙する来客もいる。同じような放送を大津西武についても、福岡玉屋についても見たような気がする。普段住まない土地の話であってもしんみり寂しい。京都の三越はあんまり百貨店という様子もなかったので、いつの間にかなくなっても特段何も思わなかったが、京都駅前の近鉄百貨店が消えたときは(ろくに買物したわけでもないのに)喪失感があった。「デパート」というカタカナ語も、あたかも昭和の古いシャッター商店街と似た、時代がかった響きを伴うようになってしまった。しかし、それでも百貨店にはまだ魅力があるのではないか。少なくとも万博程度には。

新しさを強調するためのカタカナ語がかえってその時代性を強く残して古びていくのはよくあることだ。とはいえ、「デパート」はともかく「百貨店」という漢字の言葉のほうはまだ生きているようにも思われる。今はむかし、自分の母親は百貨店に行くときに念入りに化粧して他所行きの服を着て出かけていた。今日ではそんなことはないのかもしれないが、それでもある程度の年齢のかたの多くにとっては百貨店は特別な場所で、ちょっと気合を入れていくようなところではなかっただろうか。そしてこうした特別感は、いまでも「百貨店」に残っているように思われる。それは、個人商店にもオンラインセレクトショップにもない、ある種の劇場的な晴れ晴れした雰囲気である。ショッピングモールはある程度その舞台装置的な様子をうまく引き継いで、ほどほどに庶民化しているのだろう。しかし万国博覧会とか百貨店の持っている、ちょっと仰々しい、いささか儀式張った佇まいは、時代がかっているだけに、実は今こそかえって魅力的なのではないだろうか。

百貨店は決して買物のためだけの施設ではないし、さらにはまた、買わなくても品物を眺めつつ品定めすること自体を楽しむ場所というだけでもない。それに加えて、自分の身体を運んでいって人目にさらすという、お出かけの場なのである。昔なつかしの劇場空間である博覧会場や百貨店に出かけることは、いわば社会という舞台にのぼるという緊張感が(とはいえ雑踏に紛れた出演なので、ほどほどに気楽な緊張感が)伴った、お出かけイヴェントに参加することである。眺めるという行為に特化したことで距離感が十分に確保されている。なんなら誰とも口を利かずにすむという特殊な社交の劇場であり、その古式ゆかしい近代の振る舞いに則って日々の生活にはずみをつけることができる。

サブスクやネットショップはモノや作品を手に入れるにはあまりに便利である。それに対して百貨店も博覧会も、何かと不自由で面倒なことが多い。しかしだからこその儀式なのである。あえて億劫な外出をするというのも、これはこれで結構やっておかないと気がすまない行事ではなかろうか。映画を見るだけならスマホで足りる。しかし人と映画館に出かけるのは映画鑑賞とはまた別の行動である。博覧会場も百貨店も同様で、社会の接点としての装置として、これからも貴重な価値を持っているのではないだろうか。